コーセーならではの「感性」のモノづくり ~相反する“バームなのにみずみずしい”へのこだわり~

データサイエンスと聞くと、なんだか難しそう、化粧品に関係あるの?と思う方もいるかもしれませんが、化粧品の研究開発には実はデータサイエンスが活かされていたことはご存じでしょうか。今回は、そんなデータサイエンスの担い手たちの一部にお話を伺います。

研究所 先端技術研究室 グループマネージャー 兼 データサイエンスグループ 主任研究員

中村 理恵 (なかむら りえ)

北海道出身。2005年、コーセーに入社。品質保証、製品開発、皮膚科学などの研究分野を経て、データサイエンスグループの新設を主導。顔写真から未来のシワレベルを予測する世界初※1の統計モデルを開発した。現在はグループマネージャーとして、データサイエンス研究全体を統括。

※1 シワの変化を皮膚状態から直接定量的に予測する統計モデルとして

中村 一般的なデータサイエンスとは、数学や統計学などの技術を用いてデータ分析から課題解決に導くことが主眼になると思います。もちろん、その側面もあるのですが、私たちが目指しているのは「化粧品の価値を数理で再定義すること」です。すなわち、化粧品を使って個人が感じる「気持ちいい」や「効いているかも」を、みんなが納得できる数字やデータとして表現しなおすということです。

ここには、私が以前に携わっていた効能試験の経験があります。化粧品を使って「すごく良かった」と感想を言ってくれた人がいたのに、その効果をこれまでの評価方法では、うまく数値にできず、歯がゆさを何度も感じていました。この「すごく良かった」を個人の感想に留めず、科学的に証明することができれば、もっと多くの人を幸せにできると考えたんです。その答えを求めて辿り着いたのが、データサイエンスだったわけです。

中村 2016年くらいから独学で数理統計を学びはじめ、研究所内の統計的な課題解決や相談会などで徐々に認知と仲間を増やしていきました。そうして、2019年に研究所内の数理情報研究ユニットとして正式な組織となりました。ここからは本格的にテーマをもった研究活動に打ち込み、2021年からは現在の先端技術研究室のデータサイエンスグループとなりました。

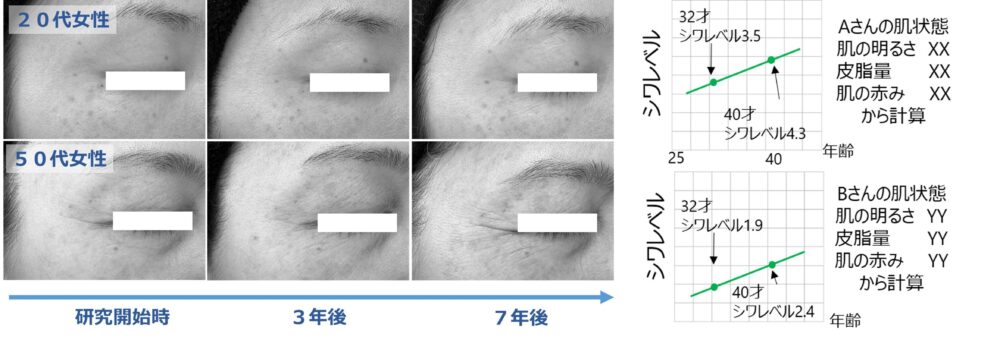

この2021年の私たちの印象深い研究成果として「未来のシワ予測」があります。これは顔画像から5年後、10年後の未来のシワの深さが数値でチェックできるというもので、「HADA mite(ハダミテ)」という肌チェックツールに実装しました。これによって、まだシワが目立たない方であっても、未来のシワを見て行動を改善していくことができるようになるわけです。48名の女性の7年間の膨大な肌データから、個人間の差を考慮しながら見出した世界初※1のシワ予測の統計モデルであることも、とても印象深かった点です。

世界初※1 未来のシワを予測する数理モデルを開発

※1 シワの変化を皮膚状態から直接定量的に予測する統計モデルとして

未来のシワも予測できる肌チェックツール「HADA mite(ハダミテ)」

※スマートフォンからチェックできます

研究所 先端技術研究室 データサイエンスグループ

末松 健 (すえまつ けん)

広島県出身。2018年、コーセーに入社。スキンケアの製品開発を経て、2019年からデータサイエンスの一員に。本社部門との兼務経験が豊富で、社会実装や顧客接点など、広い視野で研究に取り組む。

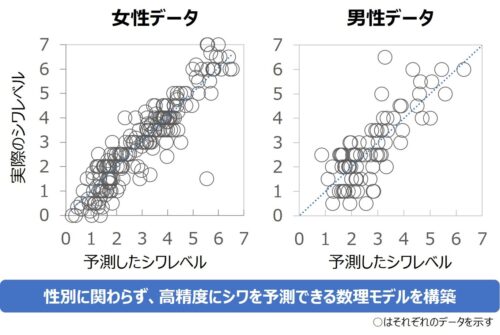

末松 私は2021年の「HADA mite(ハダミテ)」の未来のシワ予測機能の実装に携わっていました。当時、本社の情報部門と兼務をしていて、研究者でありながら、同Webサービスの開発にも携わっていました。また、このサービスをジェンダーレス化する研究にも取り組み、2022年の国際学会でその成果を発表して、「HADA mite(ハダミテ)」の機能もアップデートしています。

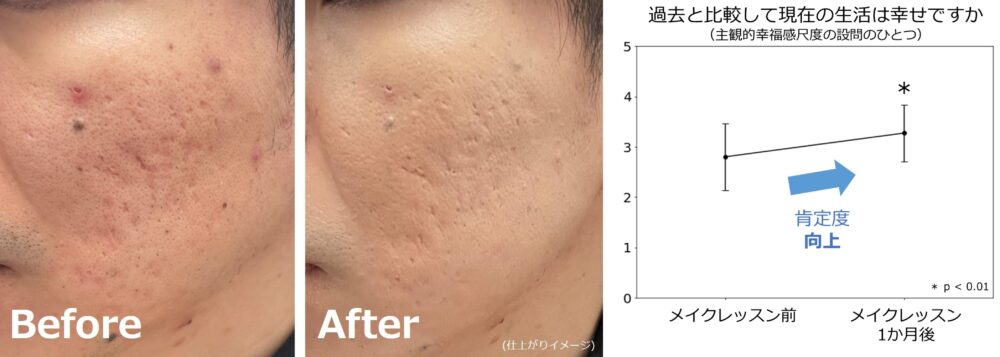

私は性別問わずもっと気軽に美容を楽しんでいただきたいという思いから、シワ予測のジェンダーレス化の他にも本社のメイクアップアーティストチームと連携し、「1品メイク」という簡単にできるメイクの提案と心理効果の検証なども行ってきました。

メイク1品で肌悩みを解消するだけで幸せになれる。幸福感のアップとポジティブ感情の増加を実証

現在はデジタルマーケティングの部門と兼務をしていて、データをもとに、コーセーの化粧品とお客さまとのより良い接点を作り出すことに注力しています。これからもデータサイエンスグループと各部門とを繋ぐ懸け橋として新たな製品やサービス創出といった価値づくりをしていきたいですね。

研究所 先端技術研究室 データサイエンスグループ

黒沢 正治 (くろさわ まさはる)

埼玉県出身。2016年、コーセーに入社。安全性の保証研究にてデータ分析に関心を寄せ、2019年からデータサイエンスに合流。幼児期からのスキンケア習慣化、小学生向けの触覚ワークショップ、中学生へのデータサイエンス授業など、次世代のエンパワーメントに取り組む。

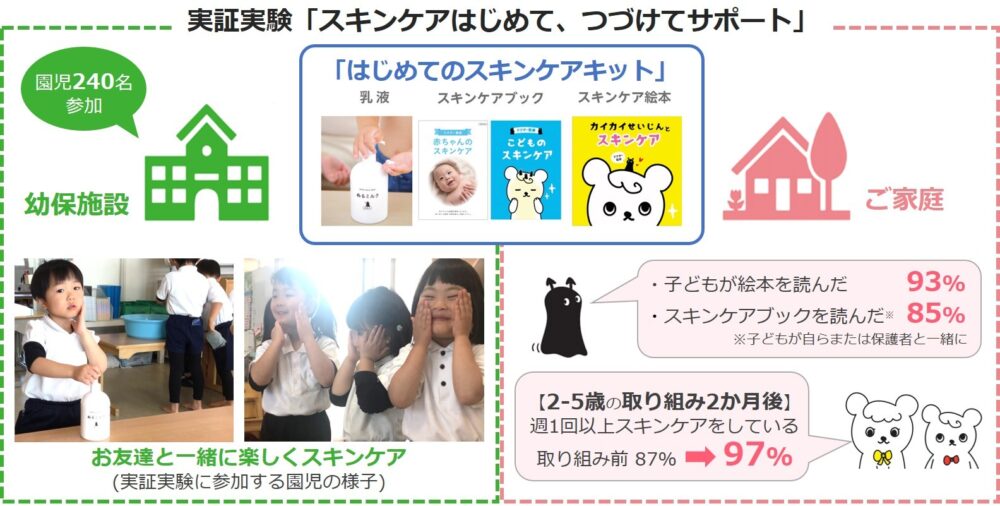

黒沢 私はデータサイエンスを活用して、次世代に「生きる力」を学び取ってもらいたいと考えています。例えば、幼少期からスキンケアをすることはアレルギー予防に繋がり、生涯に渡るQOLを高める効果が期待できます。しかし、その効果を持続するためには、子ども自身が自発的にスキンケア習慣を身につけることが必要です。そこで幼保施設と共同して、その習慣化プログラムを開発して、その効果をデータから検証しました。

幼保施設での取り組みが2歳以上の子どもの自発的なスキンケア習慣を促すことを確認

また、中学生が化粧品と自身の感性を通してデータサイエンスを学ぶプログラムにも取り組んでいます。これは化粧品を自分の肌で触って、それを自分の感性で表現することを題材とした、楽しみながら学べるデータサイエンス授業です。早期からデータサイエンスを学ぶこと自体も進路選択の幅を拡げますし、一人ひとり異なる感じ方を「見える化」し、自身の言葉で表現できるようにすることは生涯を通して大切なことだとも感じています。

中学生に向けてデータサイエンス授業を行う黒沢さん

中学生に向けてデータサイエンス授業を行う黒沢さん

関連:山脇学園の女子中学生に向けた「化粧品×データサイエンス講座」を開催

化粧品はビューティ領域の商品と思われがちですが、上記のようにヘルスケアやライフスタイルにおいても重要です。ゆくゆくは、化粧品を暮らしのインフラのような産業としても発展させていきたいと考えています。

研究所 先端技術研究室 データサイエンスグループ

帯金 駿 (おびがね しゅん)

静岡県出身。2020年、コーセーに入社。本社の情報部門に所属しながらも、研究所のデータサイエンスグループと兼務し、世界初※2の量子コンピュータを用いた化粧品処方の設計アルゴリズムを開発。2023年に正式にデータサイエンスグループに異動。化粧品開発に数理的な手法を吹き込むことに意欲。

※2 溶解度パラメータを用いた成分の選定および配合量の組み合わせの計算について

帯金 私は化粧品開発を数理モデルやアルゴリズムで最適化したいという野望があります。技術者の経験や勘どころに大きく依存していたものづくりに、数理モデルの力で旋風を巻き起こしたいのです。ある意味、業界の常識を揺さぶる「破壊者」になりたい…とも言えるかもしれません(笑)。世界で初めて※2量子コンピュータによる処方設計を行えるアルゴリズムを開発したのも、その挑戦のひとつです。

毛穴角栓を、溶かし崩す。世界初※2、量子コンピュータを用いて計算した化粧品処方 “クレンジング美容液”を発売

※2 溶解度パラメータを用いた成分の選定および配合量の組み合わせの計算について

私も初めから数理モデルでものづくりができる確信があったわけではありません。しかし、自分のアルゴリズムが算出した処方が、狙った機能を実際に発揮するのを見たときに「計算でやれる!」と興奮を覚えたことは今でも忘れられません。自分で考えて、考えて、出したものだったので自分でも納得できましたし、自信にもなりました。これからも人の感性などを数理モデルに融合させることも考えつつ、数学によって最も良いものを突き詰め、世の中を驚かせたいです。

研究所 先端技術研究室 データサイエンスグループ

笹木 亮 (ささき りょう)

東京都出身。2015年、コーセーに入社。メイクアップ製品の開発を経て、2021年にデータサイエンスグループに合流。製品開発の長い経験から、ものづくりの分野でデータサイエンスを活かす技術に強いこだわりをもつ。

笹木 私はものづくりDX(デジタルトランスフォーメーション)に繋がる技術開発に取り組んでいます。特に、コーセーの長い製品開発の歴史の中で、それぞれの製品の特徴をデータで説明できるような技術開発を目指しています。これは自身の6年間にわたるメイクアップ製品のものづくりの経験が原点です。その中で、自分で担当した製品の価値をきちんと説明したいという強い思いを抱くようになりました。もしこれが実現できれば、研究者自身が自分の製品の価値をより自信をもって伝えることができますし、数字を根拠にした説得力のある説明も可能になります。

詳細はまだお伝えできませんが、ものづくりをデータサイエンスの面から高めることができると信じています。将来的には、生産部門やお客さまの声なども取り入れ、全社的な取り組みまで拡げてものづくりを強化していきたいですね。

中村 コーセーのデータサイエンスは「化粧品価値を数理で再定義すること」から始まりましたが、今後はその再定義した価値を必要とする一人ひとりが、受け取れる形で正しく届けていきたいと考えています。たとえば、中学生が化粧品を通してデータサイエンスに触れ、学ぶ楽しさを知る。これはまさに、化粧品の価値を教育の入り口へと再定義し、それを次世代へ届けている一例です。

これから、スキンケアはヘルスケア領域、メイクアップはライフスタイル領域といった形で事業領域もますます伸長し、扱うデータも増えていくと考えています。今回、紹介させていただいたメンバー以外にも価値観研究などを行っているメンバーもいて、データサイエンスが活躍できるフィールドは増えてきていると感じています。そういった領域でも「価値を数理で再定義すること」でお客さまに新しい価値を届けられればと思います。是非、ご期待ください。